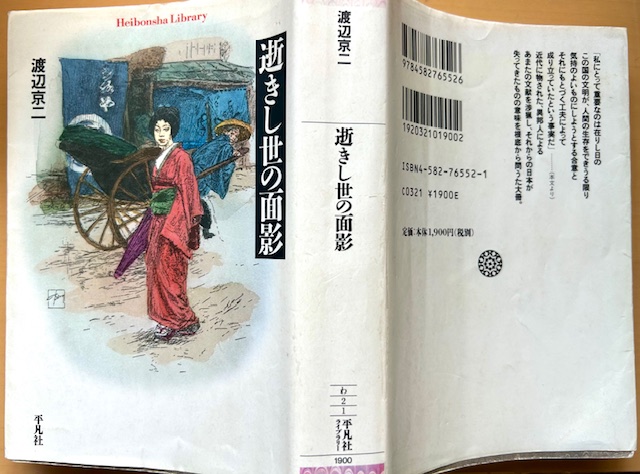

【注】引用する外国人の言葉は渡辺京二『逝きし世の面影』(平凡社)からの引用です。

わが国の明治以後の教育は江戸時代を「封建的」=「近代が克服した遅れた時代」として教えてきました。長い間江戸時代は暗く貧しく野蛮な時代でした。しかし、ここ数十年の近世史研究は江戸時代のイメージを大きく塗り替えました。江戸時代は明るく豊かで文明的な時代に変わりました。

かつての江戸時代像は、日本人でありながら「西洋近代」という色眼鏡で「西洋封建」を見てつくられたものでした。ありのままの江戸時代を見たら西洋ともシナともまったく異なった独自の文明だったとわかったのです。

この本を読むと、幕末や明治に日本にやってきた西洋人たち自身が、江戸の日本文明の豊かさを明治以後の日本人よりもありのままに受け止めていたことがわかります。

伊豆の下田に領事館を開いたハリスは日本の印象をこう書いています。

「彼らは皆よく肥え、身なりもよく、幸福そうである。一見したところ富者も貧者もいない。・・・これがおそらく人民の本当の幸福の姿というものだろう。私は時として、日本を開国して外国の影響を受けさせることが、果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進することになるかどうか疑わしくなる。私は質素と正直の黄金時代を、いずれの他の国よりも多く日本において見いだす。生命と財産の安全、全般の人々の質素と満足とは、現在の日本の顕著な姿であるように思われる」

「人々はいずれも、さっぱりとしたよい身なりをし、栄養も良さそうだった。実際、私は日本に来てから、汚い貧乏人をまだ一度も見ていない」

条約交渉のために将軍徳川家定会ったときの印象をハリスはこう書いています。

「大君の衣服は絹布でできており、少々の金刺繍がほどこしてあった。だがそれは、想像されうるような王者らしい豪華さからはまったく遠いものであった。燦然と輝く宝石も、精巧な黄金装飾も、ダイヤをちりばめた刀もなかった」

「殿中のどこにも鍍金の装飾を見なかった。木の柱は白木のままだった。火鉢と私のために用意されたテーブルのほかは、どの部屋にも調度の類が見られなかった」(『日本滞在記』平凡社)

出島のオランダ商館に勤めていたフィッセルはこう書いています。

「日本人は完全な専制主義の下に生活しており、 何の幸福も満足も享受していないと考えられている。ところが日本人と交際してみてまったく反対の現象を経験した。日本では専制主義は名目であって実際には存在しない」

「自分たちの義務を行う日本人たちは、完全に自由であり独立的である。日本には奴隷制度は存在しないし、封建的奉仕さえ報酬なしでは行われない。勤勉な職人は高い尊敬を受けており、下層階級の者もほぼ満足している。」

「日本は食べ物にこと欠くほどの貧乏人はいない。また上級者と下級者との間の関係は丁寧で温和であり、それを見れば、一般に満足と信頼が行きわたっていることを知ることができよう」(『日本風俗備考』平凡社)

幕末から明治にかけて来日した西洋人は、みなフィッセルと同じような感想を残しています。

これはオールコックです。

「下層階級には、普通人であれ官吏であれ、(略)平身低頭の奴隷根性はない。身分の高い者が下級の者と応対するときに役人風を吹かすこともはるかに少ない」

「上司は下司に対していんぎんで穏やかな態度で話しかける」

「日本人は軽侮や侮辱にきわめて敏感だが、それにまったく比例して、他人を腹立たせたり、他人の気に障ることを避けるためにひじょうに気を遣う」「下層階級の日本人が身をかがめて主人の言いつけを聞いている姿にさえ、奴隷的というよりは、穏やかさと人の心をとらえずにはおかない丁重さを感じ取った」

(オールコック『大君の都』岩波文庫)

これはスエンソンです。

「日本の上層階級は下層階級の人々を大変大事に扱う」

「主人と召使いの間は通常、友好的で親密な関係が成り立っており、これは西洋自由諸国にあってはまず未知の関係と言ってよい」(スエンソン『江戸幕末滞在記』新人物往来社)

きりがないのでここまでにしますが、彼らのほとんどが日本の「封建制」「身分制」に対する彼らの常識が破られ、清朝のシナ人とはまったく異なった新しい文明に出会った新鮮な驚きを素直に記録しています。彼らにとって「東洋的専制」とは暴力的に支配し徹底的に収奪する少数の支配者と貧困にあえぐ奴隷的な大多数の人民によって構成された国家

だったからです。しかしそれはシナ文明などを通じて形成された東洋観でした。

かつては日本の知識人も江戸時代を上のような「東洋的専制」のイメージで見ていました。しかし 1990 年代くらいからぼくたちは尾藤正英『江戸時代とは何か-日本史上の近世と近代』(岩波書店)などを読めるようになりました。

尾藤さんは近世の身分制度を「身分差別」ではなく「役」の体系ととらえようと提案しています。ぼくなりの理解はこうです。

江戸時代の個人や組織はみな労働の義務を負っている。その義務をそれぞれの職能によって果たしていく。この職能が「役」です。武士は武士の義務があり、百姓には百姓の義務があり、町人には町人の義務がある。それが日本では職分ととらえられていて、みなが自分の仕事に誇りを持っていた。義務は本来強制的な命令に従うことであり、西洋人にとって労働とは罰であったが、日本人はその職分を自ら進んで取り組むようになった。この労働観が西洋とはまったく違う。

「役」は個人の自発性に支えられたものになっている。だから自分の職分は誇りになります。武士・百姓・町人がそれぞれの職分に誇りを持てば、身分の違う者同士の間に感謝と敬意が生まれます。すべての身分の日本人が、所属している共同体(村・藩・日本)のためにそれぞれの職分を通して貢献している。そのことを相互に認め合う。こういう人間的な共感が江戸時代の日本共同体を支えていた。

ぼくは、ちょうど「日本が好きになる!歴史授業」をつくりはじめた頃に尾藤さんの本に出会ったのですが、それまでの「封建時代」観がひっくりかえる感動がありました。

米沢藩主上杉鷹山は藩主の心得として「伝国の辞」を遺しています。

一、国(藩)は先祖から子孫へ伝えられるものであり、我(藩主)の私物ではない。

一、領民は国(藩)に属しているものであり、我(藩主)の私物ではない。

一、国(藩)・国民(領民)のために存在・行動するのが君主(藩主)であり、“君主のために存在・行動する国・国民”ではない。

この三ヶ条を心に留め忘れることなきように。

たしかに日本の武士は西洋やシナの支配者とは違うようです。統治の目的は国であり領民であると言い、上杉鷹山は百姓や町人に敬意を払った諸政策で米沢藩を立て直しました。これはまさに、ハリスやフィッセルやオールコックやスエンソンの観察につながると思います。

さらに彼らは次のように問います。

「個人が共同体のために犠牲になる日本で、各人がまったく幸福で満足しているように見えるのはなぜだろう?」

カッテンディーケはこう書いています。

「形式的外見的には一般民衆の自由があって、民主的な制度をより多く持っている西洋の国々以上に、日本の町や田舎の労働者は多くの自由を持ち、個人的に不法な仕打ちを受けることがなく、この国の主権をにぎる人々によってことごとに干渉する法を押しつけられることも少ない」「日本の下層階級は、私の見るところでは、むしろ世界のどの国よりも大きな個人的自由を持っている」

アメリカの独立やフランスの市民革命を経てやっと人民にも各種の権利が認められるようになった近代社会に住む彼らが、封建社会の江戸時代日本でこういう観察をしています。それも記録を残した西洋人のほとんどがみな同じように見ているのです。いくつかの例を挙げてみます。

一つは農村の自治もついてです。

中世の惣村の伝統を引き継いだ江戸時代の農村には武士はおらず、年貢を納めていればほかのことはすべて農民たちの自治に任されていました。都市に住む町人にも町内の自治が認められていました。そのため彼らの生活が武士階級に支配されることはありませんでした。法と慣習を守っていれば権利を侵される危険はありませんでした。

二つ目は「日本の政府は民衆に対してあまり権力を持っていない」「政府は臣民の権利を尊重している」(カッテンディーケ)という事実でした。

たとえば長崎の出島を拡張しようとして掘り割りの埋め立て案が出ました。しかし長崎の町民たちは艀のたまり場がなくなるのは困るという理由でこの案を拒否しました。奉行はこれを受け入れました。また、病院を建てるために村の畑を接収しようとしたがこれも農民の反対にあって予定地には建てられず、ずいぶん遠方に建てることになりました。こ

れらの事例は彼らにとって専制政治の政府ではなく、近代的な政府の判断であり態度だったのです。

いや、プロシャのブェルナーは「日本の人民は立憲的なヨーロッパの国家よりも多くの権利を持っていた」とさえ書いています。

三つ目は権利の話とはすこし逸れるかもしれませんが、主人と召使いの話がよく出てきます。スエンソンはこう言っています。「日本の上層階級は下層の人々を大変大事に扱う。主人と召使いの間には通常、友好的で親密な関係が成り立っており、これは西洋自由諸国であってはまず未知の関係と言ってよい」

これは少しわかりにくいかもしれませんが、海外で家政婦などを雇った経験のある方はニュアンスが伝わるかもしれません。日本では言いつけられたことが終われば、主人と召使いが普通の会話をすることもあります。夜に入

って一家団欒になったときに、女中もその輪に加わって主人にわからない字を教えてもらうこともできました。しかし西洋人にはこういう関係はあまりないのです。

これは同じことの別の表れですが、女中が買い物に行って主人に頼まれた物を買わずに「安くて新鮮だったから」などと別の物を買ってくる場合があり、日本では主人もこの賢さを褒めたりします。が、西洋では「召使いが自立して判断したり命令に従わない」ことはみとめられません。日本の召使いは、自分の仕事により高い責任を見いだしたり、手だ

けでなく意思と知力も発揮して主人によりよく仕えようとしていたのです。

アリス・ベーコンはこういう日本の召使いの自主性に「はじめのうちはたいそう癪にさわった」が「やがて素晴らしいと思えるようになった」と書いています。

これは法的な権利の話ではありませんが、「主人と召使いの関係」と「お互いに人間どうしだと共感し尊重し合う関係」とが、江戸時代の日本には(たぶん現在でも)共存していたのだと思えます。

渡辺京二『逝きし世の面影』のほんの一部しか紹介できませんでしたが、江戸時代が西洋の封建制度の常識では測れない特別な文明として成立していたことが少しが伝わったでしょうか。

興味のある方はぜひ本書を読んでその全体像に触れてみてください。

さて、江戸時代の日本文明は世界史の運命に従ってもうすぐ滅びていきます。とても残念ですが日本人は国を守るためにこれをうけいれるしかありませんでした。

ハリスの有能な通訳だったヒュースケンは安政 4 年(1857 年)の日記にこう書いています。

「いまや私がいとしさを覚えてはじめている国よ。この進歩はほんとうにお前のための文明なのか。この国の人々の質朴な習俗とともに、その飾り気のなさを私は賛美する。この国土の豊かさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑い声を聞き、そしてどこにも悲惨なものを見いだすこといができなかった私は、おお神よ、この幸福な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳をもちこもうとしているように思われてならない。」(ヒュースケン『日本日記』岩波文庫)

コメント