◆小山先生のFacebookから転載します。小山先生ありがとうございます。

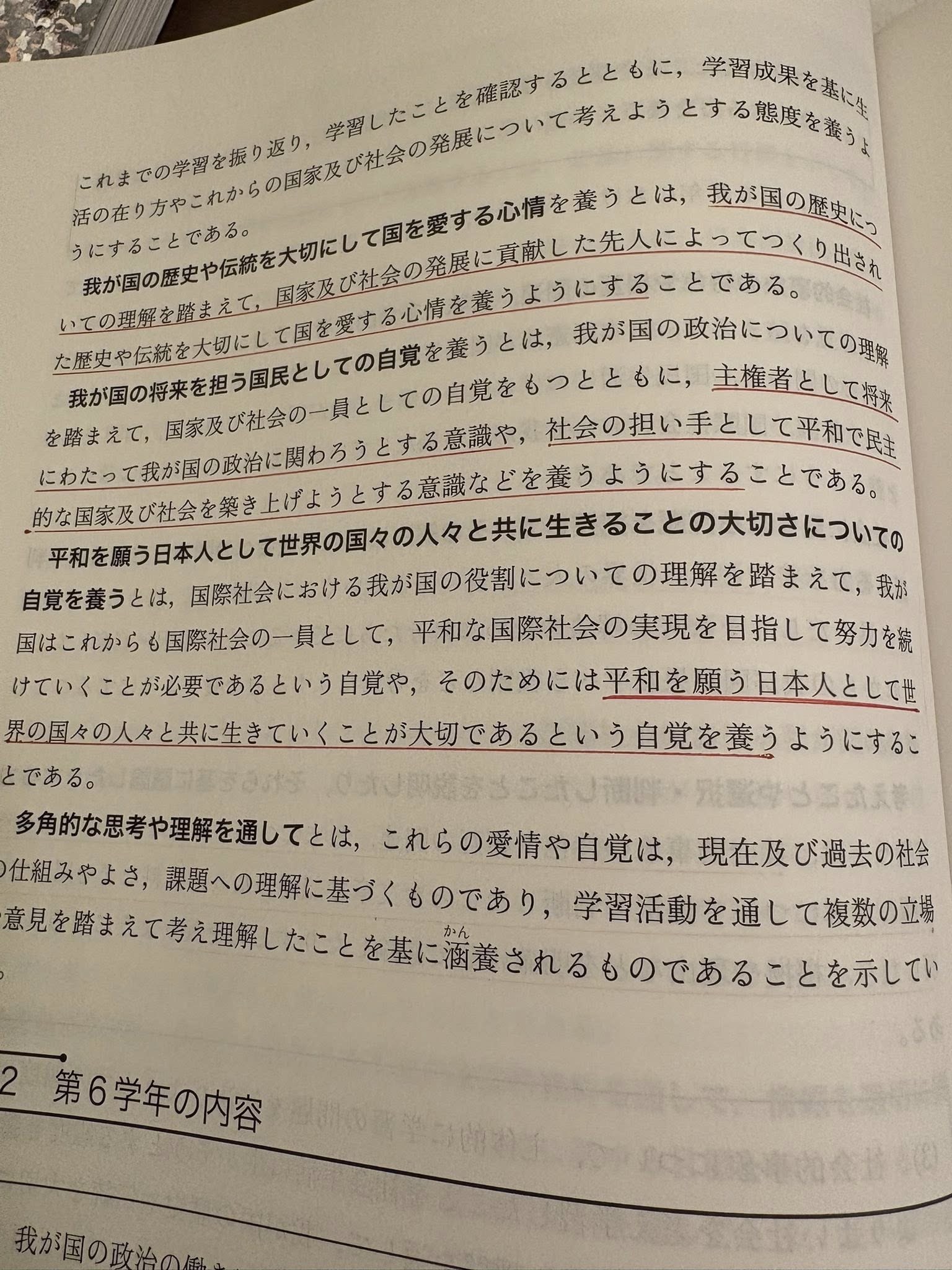

(写真は文中に出てくる学習指導要領です。下線部をぜひおよみください)

———————————————————–

今日は校内研究授業だった。

教科はもちろん、社会科。

今年は「黒船来航」で授業をした。

私が勤務している市では「協同的探究学習」を中心に授業作りをしていくという方針が打ち出されており、市内の研究はこれにならわないといけない。

なので、齋藤先生の授業を自分なりに再構成し、市の方針に沿う展開にする必要がある。

とはいえ、すでに齋藤先生の授業には児童が協同的に学習をする場面がたくさん散りばめられているので、どちらかというと、授業ありきで展開を考えやすい。

今回は

A開国する

B鎖国を守る

を主発問(政策選択発問)とし、児童が自分の意見を考え(個別探究)、班で議論し結論を出す(協同探究)という形にしてみた。

いつもの流れだと、AでもBでも、どちらを選んでも間違いではないということで授業を進めていくが、あえて結論を出させることで、より先人の苦悩や努力が味わえると考えた。

なぜならば、当時のリーダー達にもいろいろな意見があったはずだが、最終的には政治判断をして結論を出しているからだ。

班の中で、自分の意見を言い、相手の意見を聞き、より説得力(過去の授業で得た事例や知識を出すなど)がある意見に従い結論を出す姿に、自分のクラスの子たちの成長を感じた。

聖徳太子の方針、元寇で学んだ事例(相手が帰っていったすきに対策)、直前で学んだ事例(秀吉から徳川幕府の西洋諸国との付き合い方)(アヘン戦争でアジア一の大国・清がイギリスに負けたこと。そして南京条約の内容)、すべてのことが子どもたちの中で生きている。

歴史は暗記ではない。国づくりの物語、命の物語である。

そんな学びを楽しむ子どもたちの姿を参観してもらえた。

同僚、管理職にもありがたい言葉をいただいた。

特に、ある先生からは、学習指導要領に書いてある目標が達成されていると講評をいただいた。

ここに気づいていただけるとは‥。

自分の取り組みが報われた瞬間だった。

少し抜粋してみる

「児童が歴史を「自分事」として捉え、深く考えることを重視した、学習指導要領の目指す方向に合致した優れた授業展開」

「指導案にある政策選択発問は、先人の決断や悩みを追体験し、臨場感のある歴史的思考力を養うことができる。歴史的事象の多面的な見方や考え方を深める。」

「史実と違う決断をしても間違いと捉えない。という方針は、正解を暗記する学習ではなく、限られた情報やそのときの制約条件の中で最善策を考えるという、深い思考を促すことができる。」

齋藤先生の本を読んだレビューですか?

という鋭い講評だと思って、報われた気がした。

齋藤先生の授業のすごいところは、歴史が物語のように進むだけでなく、進めるごとに指導要領に書いてあることそのままの子どもに育っていくところである。これは自分の過去の授業データでも証明されている。

指導案を書くたびに指導要領を読み返している(公教育としてここから逸れるわけにはいかない)が、読めば読むほど

「達成してるやん」

と思ってしまう。

この実践に出会い10年が経った。

自分の教員経験年数や任される仕事。

プライベートとのバランス全てを考えた上で仕事を進めていっているが、何か吹っ切れて一つの天井を破れた気がしている。

自分の好きなことが実を結び始めている感覚。

(今日、研究授業とは別に自分にとって大きな出来事がもう一つあった。よく同じ日にできたなと自分でも思うし、奇跡的な出来事もあった。こちらは明日投稿できるかな。)

「四十にして惑わず」

と、昨年から覚悟を決めたからだろうか。

来年度には大きな授業実践発表が2つ控えている。

これも自分から手をあげてもらってきたもの。

今までの実践成果を世に出せる準備がいよいよ整ってきた。

齋藤先生はじめ、齋藤実践を愛され、実践されている先生方、来年度を楽しみにしておいてください。

ここ、兵庫で大きな波を起こせるように頑張ってみます。

放課後、二人の先生が齋藤先生の本を購入したいと言ってこられたので案内しておいた。

草の根活動もしっかり継続中!

コメント