ちょと遅くなりましたが6月講座の報告です。

今回は「古代日本の国づくり」の続編でした。

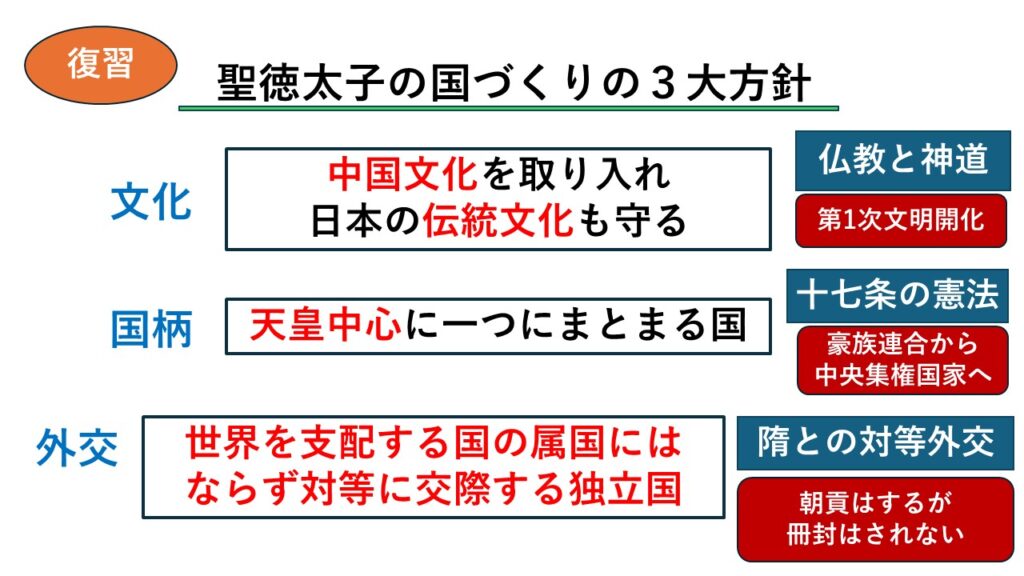

最初に聖徳太子の3つ目の授業をやったのですが、この授業について解説してみます。

「遣隋使の国書(隋との対等外交)」の授業

・遣隋使の二つの国書で聖徳太子のシナとの対等外交を学びます。

「日出処の天子 書を 日没する処の天子に致す 恙なきや」

「東の天皇 敬いて 西の皇帝に 白す(申す)」

・聖徳太子の外交が「隋と日本(大和)の親分子分関係をやめて独立する(君主の称号を独立国のものに変える)」というものであったことを確認します」

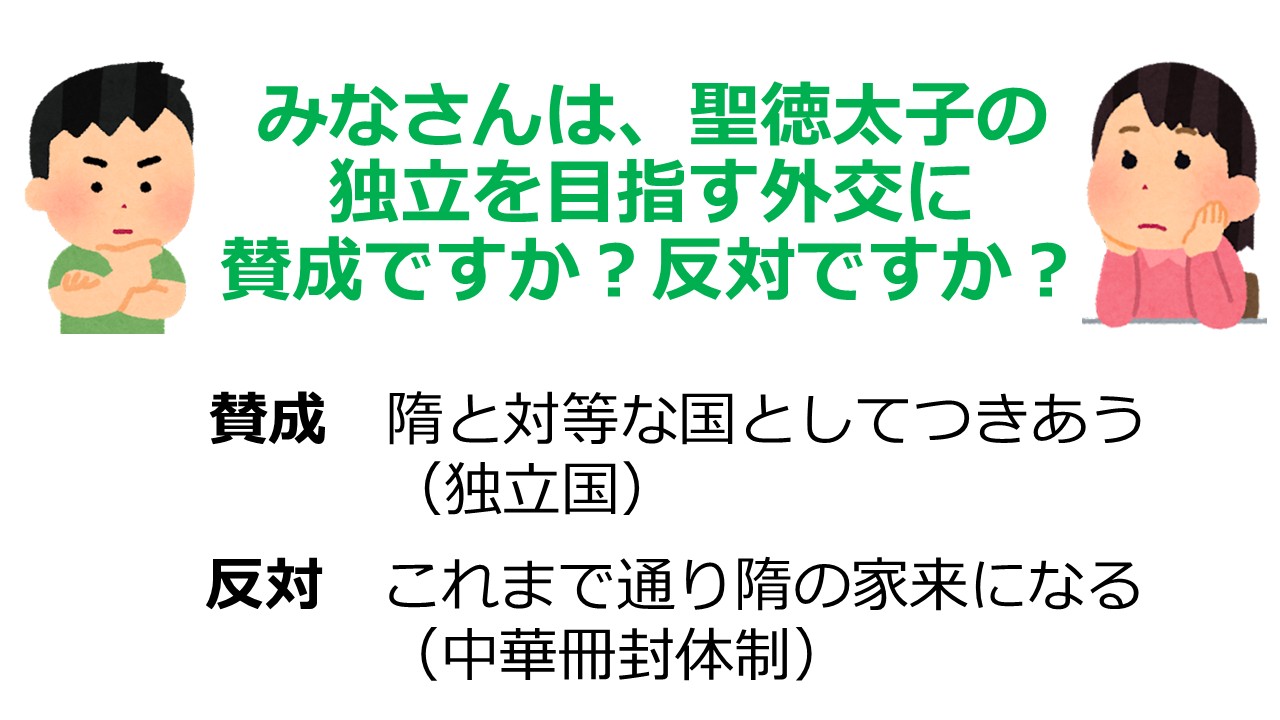

・発問「あなたがこの時の大和朝廷のリーダーの一人だったら、聖徳太子の外交政策に賛成ですか?反対ですか?」

・「漢倭奴国王の金印」と「邪馬台国の卑弥呼」の二つの授業で、日本の国づくりが漢帝国の東アジア支配=

華夷秩序・中華冊封体制)の下に始まったことを学んできている。

・日本列島にはいくつものクニが成立して、有力なクニは漢や魏に朝貢して冊封を受けた

・奴国王は漢の武帝の奴国王の冊封を受けた(金印)

・卑弥呼は魏の皇帝から倭王の冊封を受けた(金印は未発見だが魏書に書かれている)

・「王」とはシナの「皇帝(世界の支配者)」の家臣であることを示す称号だった

・日本列島の有力な王たちにとっては、シナの家来になり金印を得ることにメリットがあったと考えられる。

・子供たちが「金印は水戸黄門の印籠みたいなものだたんじゃないか?」などと推理していたのを思い出します。そのころはまだ子供たちが水戸黄門を知っていたのですね。水戸黄門は子供たちにすごいことを教えていたのです。

・ですが、日本が「奴」や「邪」や「卑」というやな感じの文字で表されることに不快感を示し、「日本と中国がいまと反対だね」という声も出ました。20世紀の終わりごろはまだ子供たちは「日本の方が上だ」と認識していたことがわかります。

・そして、200年後の卑弥呼がまだ冊封を受け、魏の家来になったことを知ると、子供たちの多くが不満でした。「いつまで中国の家来なんですかあ?!」という不満の声も上がりました。これが、聖徳太子の授業の伏線になります。こういう伏線を張り巡らせて置かないと、そこで起きていることの意義や偉大さがわかりません。歴史の授業をつくるううえで、このように歴史の中に「物語」を読むことがとても大切になります。それをしないと、ただ史実をそれとして理解し、覚えることに終わってしまいます。先人の事績への驚きや感動が歴史を学ぶ醍醐味です。そうすれば自ずから先人への感謝の心も湧いてきます。

・こうして前の発問に、多くの子供たちが、「そうだよ!そうだよ!この日を待っていたんだよ!!」と目をキラキラさせて身を乗り出してくることになります。大多数は言うまでもない大賛成になります。

・さて、愛国心を育てるだけなら、この流れで「そうだよなあ!」と教師も一緒になってガンガンいけばいいのかもしれませんが、「日本が好きになる!歴史全授業」にはもう一つ大きな目標があります。それは「教室に議論の文化を育てる」です。一人一人が自分の意見を持ち、自分とは異なった意見に耳を傾け、多数派の空気に流されてよしとすのではなく、議論を通してより良い道を求めて国づくりに参加していく。そういう議論の文化の基礎を義務教育で育てたいのです。

・4月から始めて、聖徳太子の授業に至るころには、子供たちは少数派の意見が大事だということに気づいてきます。なかには、みんなと違う意見を持てないかという風に頭をめぐらす子も出てきます。

・この授業を最初にやったとき(26年前)、ある一人の男子が「ぼくは反対です」と言いました。こんな内容です。

・独立はいいけど、日本はいま独立できるのか?

・隋は日本よりも文化が進んでいて日本より強い。

・日本はいまは中国の進んだ文化から学ぶ必要がある

・もしいま攻めてこられたら勝てないと思う。

・オノデラ君という子でしたが、いまもこの場面を思い出すとちょっと胸が熱くなります。ぼくが思い描いていた授業がまさに現実になった瞬間でした。

・子供たちの議論はかなり白熱しなかなか終わりませんでした。

何人かオノデラ君側につく子も出てきて、次の時間も使って話し合いが続きました。

話し合いを続けるうちに、「独立したい」という願いはみんな一緒で、どうすれば独立できるのか?で意見が分かれているだと気づいていきました。

A 今すぐ独立する

B 中国から学んで力をつけてから独立する

・これは、この時代から1200年後の近代日本の経験とほとんど同じであることに驚きます。

幕末の「尊王攘夷・下関戦争・薩英戦争」から「尊皇開国」への転換、そして「王政復古・文明開化」へと転換していきながら、明治日本を独立に導いた道筋とまったく同じテーマがここにあります。

こうして、聖徳太子が明治の国づくりの伏線になっていきました。

・授業では最後に聖徳太子がどうしたかを学びます。

聖徳太子の決断はある情報にもとづいていました。その情報が「今なら可能だ!」という判断につながります。

それは、隋が高句麗侵攻に失敗でしたという情報でした。伝統の遠交近攻策からすれば、隋が日本(大和)をおろそかにできなのは明らかでした。隋はその後も朝鮮半島の獲得をめざしますが敗戦が続き、やがて内乱が起きて滅びていきました。太子はこの隋の危機に乗じて事を運んだと見られています。

・こうして、推古天皇は「王(皇帝の家臣)」ではなく「天皇」になりました。天皇(北極星)は皇帝と対等なもう一人の世界の中心です。このときから、シナ大陸の周辺国の中で、日本(大和)だけは「天皇」の称号を守り今日に至っています。

・この外交から、次のような聖徳太子の第3の国づくりの大方針が明らかになります。

聖徳太子の国づくりの大方針③ 世界を支配する超大国とも対等に交際する独立国

・この大方針もまた、明治の国づくりの大目標となって継承されました。

コメント