戦後の教育界では「皇国史観」は軍国主義の中心のイデオロギーとみなされてきたから、79年後のいまもそのアレルギーははなはだしい。たぶん90%以上の教師が否定的だと思います。つい最近もむかしから同志だった先生「さもすがに皇国史観はちょっと抵抗がありますね」とおっしゃっていました。

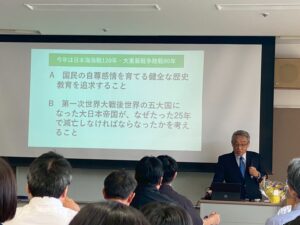

ぼく自身も授業をつくり始めた当初は自分が広義の皇国史観なのだとは気づいていませんでした。そもそも天皇について無知でしたし、いわゆる国体論についてほんとうに無知でしたから。でも実際に授業をつくってみるとそれは広い意味では皇国史観としか思えなくなってきました。「日本の独自性を天皇という文化に見出し、万世一系の日本を物語をの中心にすえる歴史教育」です。それをあいまいにすると日本という国の物語はとても茫洋としたものになってしまい、日本人というアイデンティティーにつながらないのです。

たぶん教育界は直感的にはそれをわかっていたのだと思います。だから多くの教員は社会科の歴史授業を真面目につくることをやめて「受験用暗記科目」に徹底していきました。その結果、敗戦まで日本国民が共同した「国民の物語」はみごとに消されてしまい、日本人のアイデンティティーは失われていきました。もちろん有田和正先生のような優れた社会科教師の業績はまた別問題です。その検討はまたいつかやろうと考えていますが。

実はある意味で歴史教育をまじめに再建しようと努力していたグループもいました。それが共産党や社会党左派を中心とする反権力的な教師グループです。彼らの大方針は階級闘争史観と「天皇を否定する物語をどうつくるか」と「人類史」という視点でした。しかしこれはそもそも「国民の物語」としての歴史とは矛盾します。革命の物語でした。その結果、日本が独立するころまではかなり愛国的だった彼らも「革命」という目標を喪失した頃から単なる「反日自虐史観」に陥って現在に至ります。

抽象的な話が続きましたので、すこし実際の授業づくりで考えていたことを思い出してメモしていくことにします。広い意味では「皇国史観」なんだけど、幕末以来の国体論や昭和初期の「皇国史観」とはかなりズレたものになっていきました。それが良いか悪いかはまずは置いておいて読んでいただけたらうれしいです。

①神話と神武建国

戦前の国定教科書では歴史は「国生み」と「天孫降臨」と「神武東征・建国」から始まっていました。始まりから日本は「天皇の国」の歴史でした。こういう歴史もありだとは思いましたが、ぼくは教科書のように考古学から始めるほうがしっくりきました。1万6500年前から日本列島には我々の先人の生活と文化があったことを教えるべきだという考え方です。

近代以前「歴史」とは文字に記録された歴史(文献史学)でした。それは「文明以後」が歴史であるという信念から来ています。チャイナや西洋にとってはそれはよく理解できる考え方だと思います。

しかし日本は文字以前(縄文・弥生)のアニミズムのスピリッツが現代まで色濃く継承されている国です。ですから日本人の歴史は考古学でしかわからない過去からの連続性を世界で最も維持している国だと思えます。考古学から始める戦後の教科書をよしとしたのはこれが一番の理由でした。

これはある意味で、文明以前、国家以前、天皇以前の歴史から「日本の歴史」を始めることになります。歴史の始まりに縄文文化の時代をしっかり教えることです。それはとても重要なことだという直観がありました(いまは詳しく展開できませんが)。現在はなんとなく縄文文化がブームなので、このあたりは「何言ってんの?」という感じかもしれませんが、ぼくなりの「シン皇国史観」と取っ組んでいた20年前はこの選択はとても重いものがありました。「天皇以前の日本」を教えることは「天皇以後の日本」を可能性として含むことになるからでした。

さて問題は、神話と神武建国をカリキュラムでどこに位置付け、それまでの授業との整合性を図るかでした。

結論は、古墳時代(これは大和時代に戻したほうがいいと考え始めています)と飛鳥時代の間で教えるです。神話と神武建国は考古学的に実証された「大和朝廷の時代」を教えた後に、飛鳥時代の前に位置付けることにしました。古墳時代この時代に伝承されていた神話(建国神話)が飛鳥時代の終わりに歴史として編纂されていき、やがて古事記と日本書紀として完成するからです。古事記や日本書紀ができてから神話の授業をしたのではその意味と意義がリアリティをもって伝わらないと考えました。

また、飛鳥時代の1時間目は「仏教伝来」の授業ですので、その前に日本の神々について子供たちが深く理解していることが必要でした。仏教と日本の神々の対立をどうするか?という聖徳太子の苦悩と決断について共感的に考え理解することが重要で、そのためには飛鳥時代に入る前に神話と神武建国を理解することが不可欠でした。

建国についてはこう教えています。弥生時代のどこかで神武東征のような歴史があり奈良盆地のどこかで小さな国ができた。これを「建国」とよぶ。その王権が継承されて「大和朝廷」となり、その大和朝廷が古墳時代のどこかで(第10崇神天皇を想定)日本列島のかなりの部分(九州から東北の南部まで)を統一した。これを「日本統一」とよぶ。kのようにして神話と歴史を統一的にストーリーに組み込んでいきました。

②弥生時代の王たち

日本列島に国づくりのムーブメントが起こり、各地に小国が誕生します。その国々を統治した弥生時代の王たちを教える授業をつくりました。いわゆる「古代華夷秩序」(中華冊封体制)を教えることが重要だと考えたからです。漢の武帝がもたらした「漢倭奴国王」の金印と「魏志倭人伝」の「邪馬台国・卑弥呼」は教科書にある教材なので、これを使って古代の中華文明中心の国際秩序を学びます。日本は、弥生時代にチャイナから「倭」とよばれていたたくさんの小国が一つの国に統一して生まれました国です。

これは神武天皇が建国した国を、日本列島に誕生したたくさんの小国の一つとして教えることになります。これは古事記や日本書紀とは矛盾しませんが、神武天皇即位を日本建国として始まる戦前の「皇国史観」とは決定的に違います。

こんなふうに考えていました。

「神話」の時代には、神武天皇の「日本」はワン・オブ・ゼムだった。奈良盆地の一角にのちに「大和王権」に成長する一つの王朝が生まれたと考えよう。いわゆる「皇国史観」では天孫降臨の天照大神の神勅がとても重視される。

葦原の千五百秋の瑞穂の国は、これ吾が子孫の王たるべき地なり・・・まさに天地とともに窮まり無かるべし

もちろん後の天武天皇や持統天皇がこの神勅の伝承に正統性の根拠を見出していることはたしかであり、それがその後1300年続いた天皇制の国が名実ともに始まったことはまちがいない。が、この神勅があったから日本は天皇の国になりおのずから天皇の国でありつづけたという物語は、ぼくには神秘的(オカルト)すぎると思えました。

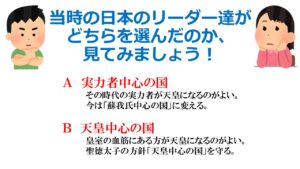

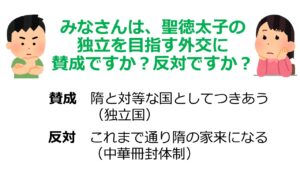

この神勅に託した律令国家建設の思いは尊いものとして教えるとしても、日本が天皇の国になったのはその後のすべてのリーダーたちの思いと選択と努力の結果であるという物語のほうがより魅力的に思えた。先の「チャイナの支配する国際秩序の中でやがて独立・自立していく日本の物語」をかっこいいと思ったことに通じる。

この考え方がその後の基本方針になった。

しばらく後で、『物語少年日本史』の平泉澄も中世史を復権するかたちで「皇国史観」を修正していたことを知った。平泉の考え方は上に書いた僕の考えに近いと思った。明治の皇国史観も、満州事変以後の「皇国史観」でさえも一枚岩ではなかったのだとわかったのは嬉しかったね。

(つづく)

ちょっとめんどくさくなってきたので、「日本が好きになる!歴史授業」の皇国史観をとりあえず「シン皇国史観」と呼ぶことにします。あんまりよくないかもしれませんが、先に進めないのでとりあえずです。誤解を招くようだったらまた皆さんに知恵をいただいて改名します。

戦後の教育界では「皇国史観」や「天皇の国」は絶対的なタブーでした。それこそ言うことも聞くこともダメみたいな空気だったのです。それは右翼の言葉でしょっ!みたいな感じでした。だから自由主義史観研究会も表立ってそれに触れることを避けてきたことは前に触れました。でも現在地点はどうでしょうか?いつも間にかみんな広い意味での皇国史観(天皇中心の国日本の歴史)の授業になってきています。「いつの間にか」ではダメでしょ!というのがぼくの考えです。こういう議論をすること自体が教育界では初めてのことではないかと思います。

コメント