無計画に書き始めたものが長くなっている。歩きながら考えるタイプなのでやむをえない。「皇国史観」についてはやっぱり考えておかなくてはいけません。でも簡単ではない。なのでこのまま進みます。

聖徳太子の授業を3つつくって試し授業もやって子供たちの反応も確かめた。これはいけるぞ!大宮市立島小学校も「まほろば1代目」だった。その授業をやりながら教室でひらめいた。

この聖徳太子の3大政策は日本の国づくりの設計図になったんじゃないか?!!!

1 仏教と神々の共存(仏教伝来の授業)

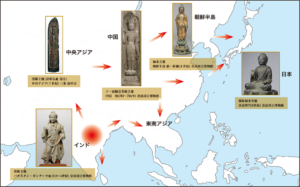

大陸の漢字文明の代表だった仏教の積極的な導入を行いながら、縄文・弥生以来の古い信仰(アニミズムと祖霊信仰)も保存しした。これで仏教と神道の共存が決まった。世界宗教史のなかではきわめて異例なケースです(後述)。宗教でこれができるなら、学問・思想・政治・技術・芸術など、すべての分野で外来文化の導入は是となる。良いとこどりで入れる。それによって伝統の一部は淘汰されるが、土着の伝統のなかからもよいとこどりをして意図的に残していく。こうして最も肝心だった「(万世一系の)天皇中心にまとまる国」という国のかたちが保存さたとともに、その後の島国日本の大きな文化戦略が確定した。

国づくりの大方針の①

①外国文明のいいところは偏見なく取り入れるが、祖国の伝統はその意義を見極めてしっかり残す。両者を統合して日本国の文化を形成していく

2 天皇中心に一つにまとまる国(十七条の憲法の授業)

これは前に書いたとおりだ。天皇の言葉には従うべし。君臣の序を乱さずに共同体の秩序を守る。天皇の臣としては役人も民衆も平等である(一君万民)。行政は大御宝の幸せを考えて行う。税は天皇(公)だけが集める。など。

聖徳太子の十七条の憲法は、後世の「国体(国の在り方)」について初めて宣言した最初の「憲法」だった。それが律令国家建設へのスタートになる。憲法と書いてあるのに「憲法」と教えられないのは奇妙な教育です。

国づくりの大方針②

②わが国は世襲の天皇を中心に一つにまとまる国である。

3 東アジアの覇権国家・隋と対等な独立国(遣隋使の国書の授業)

聖徳太子が摂政になったときの最大の政治課題は隋との関係をどうするかだった。後漢滅亡後のチャイナは分裂と抗争の時代だった。そのすきに日本列島は大和朝廷による統一を果たした。東アジアでは日本が一番早かった。続いて隋がチャイナを統一する。王朝が一つにまとまったとき帝国は外に出てくる。周辺国にとっては危機の時代なのだ。朝鮮諸国が早速朝貢して冊封を受ける中で、聖徳太子は第一回の遣隋使を送り様子を見た。このときすでに日本は冊封は受けないという方針だったことがわかる。が、桁違いの文明度はしっかり見てきた。明治の岩倉使節団と同じだ。それで「仏教興隆」「冠位十二階」「十七条の憲法」「天皇号」と積み上げていき、「あなたも天子、私も天子」というになった。隋が高句麗位てこずっていることを見極めたうえで。

こうして3回目の遣隋使の国書で「あなたは皇帝 わたしは天皇」となった。「皇帝」は使えないので「皇」の一時だけ取った。これも東アジアでは禁じられた文字で皇帝にしか使えなかったのを跳んだ。しかも天皇とは北極星を意味する。こうして東アジアに天皇を中心とするもうひとつの「天下」が生まれた。

こうして外交形式上、隋と日本は対等になった。君主号も重要だが、より重要なことは以後日本が一度も冊封を受けていないことです。冊封とはチャイナの皇帝に「お前を王に任命する。日本はおまえにやろう」と決められることである。歴史上は足利義満が「日本国王」として冊封を受けたが、義満は国家元首ではないので問題外だ。

国づくりの大方針③

世界を支配する覇権国に対しても対等な関係で交際する独立国

この3つの大方針が天智天皇―天武天皇―持統天皇とバトンパスされながら古代律令国家日本が建設されていった。この3つの大方針はしっかり守られていた。

聖徳太子の三大方針は、のちの元寇や16世紀のカトリック勢力との接触の際も継承された。何よりも重要なのは明治維新と明治の国家建設がこの三大方針で行われたことである。第二次文明開化・天皇中心の近代国家建設・西洋列強に負けない強い国づくりをすすめて、日露戦争後世界列強と対等な五大国の一つになった。

子供たちは明治の学習で再び聖徳太子と出会い、あらためてその偉大さに深く感動することになる。

(おまけ 1)

人類の信仰はアニミズム・シャーマニズムに始まり、多神教時代になり、個人の救済のファクターが生まれる頃、ほぼ時を同じくして仏教徒とキリスト教が生まれた。イスラム教はキリスト教の兄弟だ。最後の3つはおよそ2000年前に生まれた新宗教(理念宗教)だ。

それまでの信仰とは異なる特徴がある。創始者(釈迦・イエスキリスト・マホメット)がいる。教義があり文字に表されている(経典・聖書・コーラン)。民族を超えて広がる(古来の土着的な信仰を根こそぎ滅ぼして、あるいはクリスマスやハロウィンやマリア信仰のように自分のものにしてしまって広がる)。

このような宗教の歴史を見ると、今地球上の大半は上の3つの宗教になっている。海の向こうから新しい神様が渡ってくると、たいていの場合土着の神様は滅ぼされて、外来の神が勝利するのだ。

世界史の中で、日本の聖徳太子の政策と、その後の神仏習合に到った歴史はとても例外的だったことが分かる。世界史の法則ではあのときに日本の神様が滅びるのがあたりまえでした。これは天皇の国日本の信仰の際立った特徴だといえるでしょう。

いま、立憲主義の議論で「政教分離」がいわれるとき、理念宗教ではない日本の神道を「宗教」として扱うのは政教分離の意義を間違わせていると思う。神道はreligion の訳語にあたる「宗教」ではないからである。

(おまけ2)

聖徳太子の三大政策を「国づくりの三大方針」としてとらえて、古代の律令国家建設と明治の近代国家建設の3つの柱(設計図)になったというとらえ方は、齋藤が「日本が好きになる!歴史授業」をつくるなかで発見し、日本の大きな物語を子供たちが理解できるようにカリキュラムに埋め込んでいったものです。

よく大学の先生や偉い人に

「あの発想の出典はどこですか?」とか「聖徳太子の三大方針の考えはだれに教わったの?」

と聞かれます。

「ぼくが考えたんです。あれは歴史の理解にとても役立ちますよ」と答えますと、

「ふーん」と何かがっかりしたようにされることが多いようです。

やはり小学校の先生が考えたようなことは「権威がなさすぎて使えないなあ」ということなのでしょう。

こういうヒトや先生に会うたびにうんざりして力が抜けてしまいます。

悔しい気持ちにもなります。

これは史実に基づいてかなりつきつめた歴史理解であり、教材研究なので、そういう学問的な観点で指摘されれば議論もできます。しかし、権威ある出典がなくては話も出来ないというのは安念なのです。

もっと重要なのは

その教材や教材のとらえ方、歴史の見方やとらえ方が、実際の授業でどう働いているのか。

子供たちの学習にとってどんな価値を持っているのか。

それは教科の目標にとってプラスに働いているのか。

といった教室の事実にもとづいた研究こそ「教育学」ではないかという思いです。

ちょっと余計なことでしたね。失礼しました。

コメント