青年時代の聖徳太子は仏教礼賛でありチャイナの漢字文明への強い憧憬を抱いていた。 二十歳で推古天皇の皇太子・摂政になってすぐにやったのは「仏教興隆の詔」だった。掘っ立て柱建築しかなかった飛鳥や畿内に仏教伽藍が建てられていく。柱は頑丈な石の上に立ち屋根には重い瓦が葺かれ建物は色鮮やかに彩色された。香は外国の香り、読経は外国の音楽だった。この激しい文化ショックの流れを「日本が好きになる!歴史授業」では「第一次文明開化」とよぶことにしている。文明開化は明治維新の歴史用語だが、古代と近代の二回の国づくりを相似形にとらえて物語をつくっているからです。

日本の神々派の物部氏は仏教派の蘇我氏に滅ぼされてしまい(物部尾輿・守屋の家)、天皇の宮は三輪山から離脱し、もはや日本は仏教の国になる勢いだった。その聖徳太子が10年後、隋との対等外交を目前にしていきなり「敬神の詔」を発する。天皇も豪族も役人も春夏秋冬日本の神々をまつるべしと、大臣蘇我馬子と全役人を引き連れて神々を祀る大イベントを行って見せた。

授業づくりで解決しておかなければならなかったのはこの聖徳太子の大転換だった。そして、隋との対等外交を前にして、聖徳太子は自らの中に「日本を確立した」のだと考えることにした。

後漢滅亡後の250年のあいだチャイナは分裂抗争の大混乱の時代だったが、日本は皇室の下に統一をなしとげずっと一系の王朝が継続している。できたばかりの隋とは比べ物にならない。その偉大な正統性の根源にあったのは「日本の神々」であり「皇祖神」にほかならない。ここをしっかりしないで外来の仏教の国になってしまっては隋との対等外交(日本の独立)は難しい。やはり日本は仏教だけではだめなのだ!

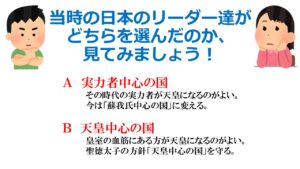

こうして10年の仏教興隆政策の後に、日本は仏教も神々も、ともに祀る国になった。そう考えて教材づくりをすすめた。その結果が前回紹介した「理由④」だった。「仏教か、日本の神様か」というわが国初の政策討論会は日本書紀に記録されている。しかし初期の記述だけで、小中学生に思考と決断と活発な議論を求めるのは難しい。双方に4つの理由を設定し、そのひとつに「日本は天皇の国」という論点を入れたのは、上に書いた理由からでした。

このような聖徳太子の政治家としての成熟にいちばん大きな影響を与えたのは、歴史研究だったと思います。それは「天皇記」「国記」などに結実しました。太子は仏教の研究(チャイナ)と歴史の研究(日本)に晩年を捧げました。外来文化と日本文化の両方への深い理解とリスペクトは、いまも日本の政治家に欠かせない資質だと思われます。

聖徳太子「十七条の憲法の授業」と「遣隋使の国書の授業」

聖徳太子の授業づくりにとりかかったとき、聖徳太子で何を教えるかは決めていた。

①「天皇中心にまとまる国」という日本の大方針を初めて明確にした人

② 隋と対等外交を成功させ日本を独立させた人

①は十七条の憲法で教えます。

三条

天皇から詔書を賜ったときは、必ず謹んでそれに従いなさい。君主とは天であり、臣下は地にあたります。天が地を覆い、地は天を載せます。このようにすれば、春夏秋冬と季節は正しく巡るように全てのことがうまくいくのです。しかし、地が天を覆うとすれば(=臣下が君主をひっくり返そうとすれば)、整った秩序は壊れていきます。そういうわけで、天皇が仰ることに臣下は謹んで従うようにしましょう。上の立場の者(=上級公務員・上司)がこれを実践すれば、下の立場の者(=下級公務員・部下)もこれに倣うものです。したがって、天皇から詔書を賜ったときは、必ず謹んでこれに従いなさい。謹んでこれに従わなければ、自然と国は滅んでいくことになるでしょう。

十二条

国司や国造といった中央から地方に派遣された役人は国民から勝手に税金をとってはいけません。我が国に君主は2人いませんし、国民の側からしても2人の君主はいません [一君万民]。我が国には多くの国民がいますが、天皇が我が国の主人なのです。国司や国造といった中央から地方に派遣された公務員は天皇から任命を受けた身分なので、全員天皇の臣下なのです。それにもかかわらず、どうして税金と一緒に国民から私的に金品を収奪するのでしょうか。

また七条「適材適所」も能力のある者にしかるべき職務を与えるのは天皇ですから、それまでの氏姓制度(家柄が職務を決める)の克服を目指しています。

「和をもって尊しとなす」が有名で、この「議論を通して理解しあい、よりよい選択に至る」という素晴らしい内容にも触れますが、歴史のカリキュラムとしては「天皇中心の国」を自覚した始まりという点をしっかりおさえたいと思います。

②は「遣隋使の国書」で学びます。

「日出ずる処の天子 書を 日没する処の天子に致す つつがなきや」

は日本人は全員知らなけらばならない歴史上もっとも重要な資料ですと、子供たちに暗唱させます。

皇帝に対して推古天皇が「あなたも天子 わたしも天子(皇帝)」と名乗ったことが需要です。それを翌年「あなたは皇帝 わたしは天皇」と修正して落着した歴史を感動的に学びます。授業をつくったときからすっと、学界では「天皇号が生まれたのは7世紀末、天武天皇」が通説だったのでこれで授業をつくるのはちょっと冒険でした。当時古代史を学んでいた高森明勅先生も推古長は無理ですというお考えでした。が、最近前園実知雄という考古学者の本が推古朝説だったので安心しました。「日本書紀」を尊重する考古学者!が出てきたのはうれしいことです。

ところで、この授業づくりを通して古代東アジアの国際秩序(華夷秩序・中華冊法体制)というのを初めて知りました。ほんとに学問がないというのは恥ずかしいことです。そして教科書に出てくる「漢倭奴国王」の金印と「卑弥呼と邪馬台国」という二つの教材が、まさにこのチャイナ中心の国際秩序とそのなかの日本列島の国づくりの両方を教えるためにあるのだということに気づきました。

子供たちの学習の心情的推移はこうなります。

金印の授業

なんで漢の皇帝に「お前を王にしてやる」と任命されなくちゃいけないのか?そもそも倭(背中の曲がった小人)とか奴(奴隷の奴!)なんて字を使われるのは嫌だなあ。

卑弥呼と邪馬台国

やっぱり卑しいの「卑」とか邪悪「邪」とか「東夷」(東の野蛮人)とかホントに嫌だ。なんで卑弥呼は魏の皇帝の家来になるの?金印は水戸黄門の印籠みたいな働きがあるのか。日本を統一するために魏の力を借りたのか。

こうして子供たちの間にはとても強いストレスがたまっていきます。聖徳太子と同じような「中国から独立したい」願望がふつふつと湧いてきます。そこに「遣隋使の国書」の授業が来て一気に子供たちのストレスが解放されるのです。やったね!大国中国と日本が対等なつきあいになった!と。小学校6年生で好きな歴史人物の一位に聖徳太子が来るという深い学びが成立します。

(おまけ)

この授業を最初(または2回目)にやった時の記録を『新版 学校で学びたい歴史』(青林堂)に書きましたので是非ご覧ください。そこに出てくるO君の話です。

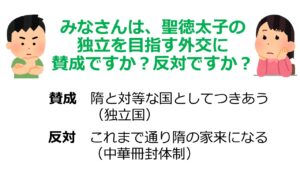

「みなさんが大和朝廷のリーダーたちの一人だったら、聖徳太子の独立政策に賛成か?反対か?」

この問題では、上に書いたような経緯があるからクラスの全員が「賛成」を選ぶんじゃないかな?と思っていました。ところが彼一人が「反対」を選んで36人の賛成派に対して堂々たる論陣を張ったのです。

「隋の皇帝を怒らせて攻めてこられたら日本は滅びてしまいます」「今の日本はこれから中国からたくさん学ばなければならないのに怒らせちゃだめだと思う」「僕も独立はしたいけど、日本に実力がつくまでいまは少し我慢をしたほうがいい」

これには子供たちも多くを学びました。意見が違う人は自分が気づけなかったことを気づいている。一人でも意見が違う人がいると学びが深まる。違う意見があることが大切。全員が同じ意見では進歩はない。などなど。そして、ここからお互いをリスペクトする議論が始まりました。

子供たちの学びは、すなわち教師の学びでもありました。この経験でこの授業方法の凄みを実感できたからです。これは言論の自由の実践的学習の場でした。その後、意識して異論につながる情報を散りばめることを意識するようになりました。全員が一つの考えにまとまるのは元気のもとではあるのですが、ある意味でまちがいの始まりでもあります。

「日本が好きになる!歴史授業」は国民を育成する「民主主義の学校」でもあると考えるようになりました。

コメント