◆西村幸佑さんのブログから、スリランカ人弁護士が新聞に投稿した文章(日本語訳)を紹介します。

********************************************

スリランカの独立

――日本が第二次世界大戦に参戦したことにより、アジアに於けるヨーロッパの植民地主義は崩壊し、

その恩恵を受けたのがスリランカの独立だった。

Lankaweb 2017年2月2日投稿 セナカ・ウィーララトゥナ

********************************************

アジアの他の数か国と同様に、スリランカも、日本が第二次世界大戦に参戦したおかげで、自由を獲得するきっかけを摑んだ。日本の参戦の結果、ヨーロッパの植民地主義がアジアから駆逐されるスパイラルが始まったのだった。

インドのジャワハルラール・ネルー首相は、1930年代に、インドが英国から独立できるのはいつになるだろう、と訊かれたときに、「遥か先のことだ。おそらく1970年代になるだろう」と答えた。

ネルーが想像もできなかったほどの、1947年という早期にインドは自由を獲得することができた。インドに引き続いて、1948年には、ビルマとセイロンが独立した。外的要素と内的要素が複雑に絡み合って起こった現象だった。

今日、第二次世界大戦に於ける日本の役割について、歴史学界では大き転換がおきている。日本はもはや戦時中の行為により、爪弾きにされたり孤立に甘んじたりすることはない。

事実、極東に位置する二三の国を別とすれば、アジア諸国はますます日本を受け入れるようになり、アジアの独立運動がなかなか覚醒することができなかったのに、日本が触媒となって火をつけたたという認識が広まって来たのである。

ネルー自身は、1951年のサンフランシスコ講和条約にいくつかの理由で参加することを拒絶した。ネルーは、「日本は、インドが謝罪と賠償を要求しなければならないほどの悪事を行ったことはない」と宣言した。

スバス・チャンドラ・ボースに始まりラダ・ビノード・パール判事(東京裁判で只一人反対意見を述べた)などインドが日本に好意的だったことはよく知られているが、その後もインドは日本への同情を失ってはいない。セイロンのジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ(J.R. Jayewardene)は明確に日本を弁護した。釈迦(仏陀)の「憎しみは憎しみによっては止められない。憎しみを止められるのは愛だけだ。これは永遠の法則である」という言葉を引用して確固としてに日本を弁護した。

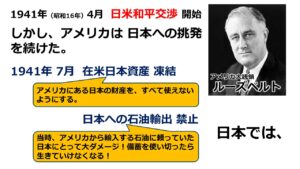

アジアの指導者や歴史家たちは、今では、日本の真珠湾攻撃は、西欧がアジアに植民地基地を保有していたことと直接の確実な関係を持っていたと考えている。さらに、その後、独立運動が成功したのは、日本が西欧に挑戦し、アジアの植民地を解放しようという勇気を示したことに触発されたのである。ヨーロッパ人の植民地主義を東洋から駆逐した功績にかけては、日本は他のアジア諸国の追随を許すものではない。

1947年のインドの独立は誰のおかげで達成されたのかという問題についての、歴史学、歴史記述も、現在急速に変わりつつある。ネータージ・チャンドラ・ボース、インド国民軍および日本が、インドの最終的な独立をもたらした功労者だったと評価する著述が着々と増加している。もちろん、一方では、マハトマ・ガンディーおよびその同志たちが、高貴な一貫した努力を続けて、英国の植民地支配から解放を達成したことを忘れてはならないのであるが。

新刊書

戦史家 G.D.バクシ将軍著の新刊「Bose: An Indian Samurai」(チャンドラ・ボース:インドのサムライ)は、英国の元首相クレメント・アトリーの言葉を引用している。「ネータージ(ボース)のインド国民軍は独立達成のために至高の功績を遺した。それに比べれば、ガンディに指導された非暴力運動は、ほとんど効果を挙げることができなかったと言ってもよい」。

本書に於て、バクシは、1956年の面白い對談を引用している。かたや元英国首相アトリー、片や西ベンガルの判事 PB チャクラボーティである。

アトリーは、1947年には、労働党党首かつ英国首相であり、インドに独立を与えた人物である。ちょうど、このとき、インドに来て、チャクラボーティの客人として、カルカッタに滞在していた。

チャクラボーティは、当時カルカッタ高等裁判所主任判事だったが、西ベンガルの知事代理を務めていた。この人は、こう言ったと伝えられている。

「アトリー氏は、インドから英国軍を撤退させて独立を達成させてくれた人物である。私が知事代理だったとき、この人がインドを訪問し、カルカッタの知事官邸に二日間滞在したことがあった。この時、私は、英国がインドを放棄した本当の理由について、彼と長時間にわたって議論した。」

「私は、アトリーに対して、率直にこう質問した。ガンディの『クイット・インディア(インドを立ち去れ)運動』はその頃よりかなり前に立ち消えになってしまっていた。英国が慌ただしく去って行かなければならない状況は生じていなかった。それなのに、なぜ去らなければならなかったのか」

「これに対して、アトリーは、いくつかの理由を挙げた。その中で一番重要だったのは、ネータージの軍事活動の結果、インド陸海軍の将兵の間で、英国王室への忠誠心が失われてしまったことだった」とチャクラボーティは述べた。

「対談が終わろうとする頃、私はアトリーに、『英国がインドを去ろうと決心した背後には、どの程度ガンディの影響があったのか』と訊いた。アトリーは、この質問を聞くと、脣を歪めて、皮肉な笑みを見せた。そして、ゆっくり噛みしめるようにして言葉を付け加えた。『ほとんど全くなかったね』と」

インド人がまた反抗したら大変だ

日本は1945年に敗北を喫したが、スバス・チャンドラ・ボースの伝説は滅びず、インドの大衆とイギリス・インド陸海軍の兵士を鼓舞し、レッドフォートの INA(インド国民軍)の将校たちの裁判に続いて反乱が起きた。英国がインドを放棄する時期が来た(そして、数か月以内にビルマもセイロンも)と判断したのは、1857年の暴動(セポイの乱)よりも大規模な反乱が起るではないかという恐怖に駆られたからだった。

植民帝国が自発的に植民地から撤退するということは、時の流れに抗しがたい場合か、もしくは状況に迫られた場合にしか考えられない。この仮説を支持する決定的な証拠は、第二次世界大戦の後に、オランダとフランスが、アジアの植民地に再び進出しようとして敗れ、屈辱的な撤退を余儀なくされたことである。第二次世界大戦の間に、日本はオランダの支配を打倒した。そして、それまで抑圧されていたインドネシアの独立運動を鼓舞したのだった。

フランスとオランダは、ナチの横暴な支配に抵抗し、やがてそこから解放された悦びを味わったという歴史を持つ(1940~1944)。それにもかかわらず、この二つの植民地帝国は、自分たちがヨーロッパで獲得した自由をアジア(およびアフリカ)の被支配民族に共有させようとはしなかったのである。戦後、戻って来たときには歓迎されなかった。

スカルノの指導するインドネシア軍を援助したのは、敗戦後に残留した日本軍兵士のボランティアだった。これに力を得たインドネシア軍は、激戦の末に1949年についに独立を達成したのだった。同様に、ホーチミン率いるベトミンは、1954年に、ディエンビエンフーで大勝利を挙げ、フランスから支配権を奪った。その結果、1954年のジュネーブ協定で、フランスはついにインドシナの全植民地から撤退することになった。

外的要素

これまでのところ、主流の論調は、英国の占領下にあったセイロンの独立運動の独立を早めることに貢献した外的要素をきちんと説明するには至っていない。

セイロンの植民地としての歴史を研究すると、地方に分立する王たちがセイロンを部分的に占領する外国勢力を駆逐するために、別の国の援助を求めたことから始まったことがよく分かる。

キャンディの数人の王は、オランダ軍と接触し、1638年にキャンディで条約を結んだ。それによって、オランダ軍はポルトガル勢力を追放するために、キャンディ王朝のラジャシン二世王に協力し、1658年についにそれを達成したのだった。

またさらに、キャンディの王たちは、18世紀の末に、オランダによるセイロン占領を終わらせるために英帝国の援助を求めた。これも、1796年に達成された。

この論文の目的は、英国のセイロン支配に終止符を打ち、1948年の独立を達成するために、これまた外部の要素が大きな貢献をしたことを証明しようというものである。

こういう外的な要素を忘れて、現地の人々ばかりを「自由の戦士」として称賛するのは現実的ではない。1848年以降は、セイロンには自由の戦士はいなかった。植民地支配からの解放を求める戦いの最後の銃弾が発射されたのは、1848年、マータレーでの第二次独立戦争(マータレーの反乱)の時のことだった。

その次の世代には、自由を求める雄弁家や著述家や研究者が輩出した。中には国土を現地人の手に取り戻すよりは、英国の植民地支配が続くことを主張する者もいた。英国から爵位などの特権をもらい、植民地政府に協力する者もいた。

以前の世代には、ケッペーティポラ、ディソー、ゴンガレゴンダ・バンだ、プラン・アプ、さらにもっと前の時代には、シタヴァカ・ラジャヤシンゲ、マヤヅンネ、ヴィーディヤ・バンダラ(ビスマ・イセンキ七世の女婿)、ウィララヅハーマスリヤ一世、ラジャシン二世などの戦士たちがいたが、この新しい世代には、そのような人々は出なかった。

セイロンの当時のダのダーたちは、「憲法的改革」を求めたのであり、インドネシアのような武力による抵抗やインドのような非暴力による不服従による全面的独立を追及したわけではなかった。アジアの他の国々のナショナリズムのリーダーたちはアジアの西欧支配に対して、武力と決意を以って戦った。

例えば、東条英機(日本)、スバス・チャンドラ・ボース(インド)、毛沢東(中国)、ホーチミン(ベトナム)、スカルノ(インドネシア)、アウン・サン(ビルマ)などである。他のアジアの自由の戦士たち、愛国者たちは、西欧の人々が本当に理解し、本当に尊敬する唯一の言語を使った。それはすなわち武力である。

セイロンの独立運動は、アンゲリカ・ダルマパラを別とすれば、アジアの解放のために発言し、戦闘に従事して、海外で広汎な支持と称賛を得た名誉あるリーダーを一人も生み出さなかった。

歴史学―スリ・ランカで無視されている分野

セイロンは外国支配に対する本格的な意味の高いを行わなかったにもかかわらず、1948年には幸いにも独立を達成した。第二次大戦でアジアの西欧支配と闘い血を流したのは基本的に日本の兵士であった。我々はこれらの犠牲と闘いの受益者であった。我々はアジア同胞の支援をいつかはしっかりと認識しなければならない。

スリランカの歴史学(historiography)は、他の国々に比べると後れている。無視されている分野なのである。第二次世界大戦に関する記述となると、我が国(セイロン)の歴史家は、外国人の史観を鸚鵡返しに反復して、自己に都合の良い解釈をしてきたのである。研究と著述に関して別個の独創的な独立した道を探求しようとはしない。

今や、我々は歴史的な出来事を植民地帝国の視点からではなく、外国の占領に抵抗した国内外の人々の視点から見ることを学ばなければならないのである。

※日本語訳は下記リンクより

コメント